06.02.2025 13:56:00

Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию небольшую передачу, подготовленную нашим автором в Италии Михаилом Григорьевичем Талалаем, российским историком, литератором, исследователем Русского Зарубежья. Сегодня Михаил расскажет о новом издании летописи Андреевского скита на Святой горе Афон.

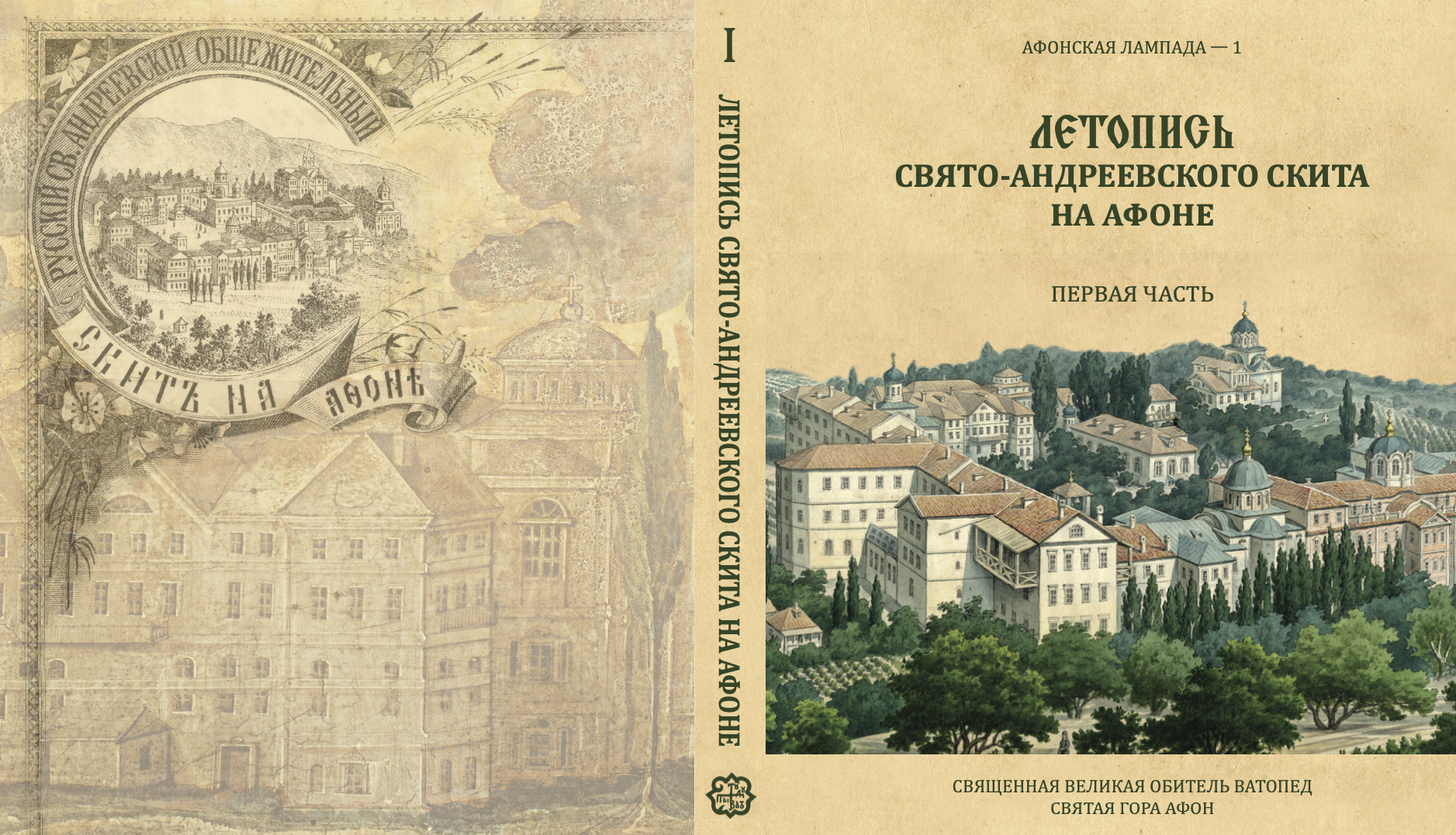

М. Г. Талалай: Замечательное издание, первый том летописи Андреевского-Скита вышло в Петербурге в 1911 году. Его авторы обозначили хронологические рамки: 1841 год – 1863 год. Две важнейшие для истории этой афонской обители даты: приобретение русскими старцами древней келлии Серай, по-турецки это означает прекрасный дворец, в 1841 году, и прославление главной скитской святыни, богородичной иконы «В скорбех и печалех Утешение», в 1863 году.

Таким образом, перед тогдашними читателями предстало описание первого воистину героического периода становления этой святогорской обители:

— Поиски старцами-основателями Виссарионом и Варсонофием пристанища, выравнивание отношений с материнским Ватопедским монастырем.

— Возведение келлии Серай в ранг скита в честь апостола Андрея.

— Становление скитской братии, строительство первых храмов.

— Многолетние заботы ктитора, замечательного писателя-паломника Андрея Николаевича Муравьёва.

— Великая Афонская экспедиция пионера афоноведения Петра Ивановича Севастьянова.

— Хлопотные сборы пожертвований в Российской империи.

— Обретение скитских святынь.

В те первые годы сложилось основное призвание скита — воплотить стремление Руси к Святой Горе не только через непосредственный монашеский подвиг, но и через благочестивые деяния русского народа.

Составители переизданной нами Летописи описали только первые двадцать лет, намереваясь в ближайшем будущем рассказать о поступи обители в последующие годы. Это и значительный рост братии; закладка гигантского собора, ставшего в итоге самым большим храмом на Балканах: устройство деятельных подворий в Петербурге, Одессе, Ростове, Константинополе; забота о паломниках на их пути к святым местам на Средиземноморье, принятие в братию легендарного «монаха-миллионера», как его называли, Иннокентия Сибирякова; связи скита с Домом Романовых.

Тогда, на рубеже XIX-XX веков, скит за своё величие получил прозвание «Кремль Востока». Не только своей историей, но и внешним видом он стал походить на грандиозную лампаду, устроенную Россией на любимом, пусть и таком далёком Афоне.

Материала об этом, о дальнейшей жизни скита, хватило бы ещё на 2-3 тома, но они никогда не появились. Уже несколько месяцев спустя после выхода в 1911 году переиздаваемой нами книги произошли судьбоносные и необратимые события. Часть насельников страстно увлеклась новым учением, которое они назвали «имяславием», а их противники — «имябожием».

В 1912 году среди афонитов вспыхнул спор об Имени Божием, захвативший и Церковь, и мирян. По сути дела, Андреевский скит стал эпицентром того горячего, слишком горячего спора. В него вмешались видные иерархи, как греческие, так и российские, жестко осудившие имяславцев как еретиков.

С того момента великий взлёт обители сменился не менее великим упадком. Первым ударом для обители стало суровое подавление имяславческого движения. В 1913 году в Россию было силой выслано 185 насельников Андреевского скита, с запретом возвращения на Афон даже в случае покаяния. Опустевший, потрясённый смутой скит пытался было вновь собрать свои силы, но вскоре началась война, получившая название Первой мировой. Часть молодых послушников ушла на фронт. Связи с Родиной из-за военных событий были разорваны. Прекратились регулярные поставки продовольствия с Одесского и Ростовского подворий, а турки захватили скитское подворье в Константинополе.

Революция и гражданская война окончательно подорвали благосостояние обители. Православный народ, поддерживавший прежде афонитов, подвергся жесткому гонению. Афонские подворья и банковские счета были национализированы. Подворские монахи в России репрессированы.

В 1920-е годы в Грецию после неудачной войны с Турцией хлынули беженцы, и правительство забрало в их пользу скитское подворье в греческом селении Кавала, снабжавшее насельников скита продовольствием. В ските начался голод.

Новое положение Афона в составе Греции и принятая здесь в 1926 году хартия, направленная на эллинизацию Святой горы, резко ограничили возможности пополнения скитской братии. Драматическая статистика скита в XX-м веке такова. В 1911 году, когда вышла переиздаваемая нами книга, здесь жило почти 600 монахов. В 1917 году уже около 200, в 1929 — около 100, в 1965 — 5.

В 1958 году скит охватил трехдневный пожар, в котором сгорели некоторые корпуса, погибла библиотека и часть архива. Смерть в 1971 году последнего русского монаха, насельника этого скита Сампсона, закрыла собой целую эпоху русского Афона. Заброшенный и поврежденный скит стоял пустым несколько десятилетий.

В 1992 году сюда, наконец, вселилась небольшая группа монахов-греков во главе с архимандритом Павлом (Политисом). Вскоре началась первоначальная разборка оставшегося скитского архива, которую доверили в том числе и мне.

Затем, по разным причинам, в этой работе наступил перерыв, но в начале нового столетия она возобновилась. В 2003 году архив по благословению архимандрита Ефрема, игумена Ватопедского монастыря, к которому относится Андреевский скит, был перенесен в Ватопед.

И в 2017 году начался разбор и систематизация архива, который получил официальное название «Русский архив Андреевского скита». Во время работы в этом архиве у участников дела возникла идея переиздать Летопись Андреевского скита, обогатив её вновь найденными документами.

Мы нашли в архиве Андреевского скита переписку насельников со многими архиереями, монашествующими, священством, членами царской семьи, графами и графинями, князьями и княгинями и простыми, но глубоко верующими людьми со всех пределов Российской империи.

Некоторые из них уже прославлены Церковью и украшают иконостасы и стены храмов. Назовем хотя бы имя святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Не лишён архив и писем известных афонских старцев-греков, таких как Хаджи́ Георгий, духовник Папа́ Савва, старец Калинник Исихаст. Огромное количество, до полумиллиона писем от русских людей разных сословий с просьбой помянуть их и их родственников с афонскими богослужениями, зачастую с трогательными жизненными историями и вложением денег на нужды скита, собирались отдельно монахами. Их имена вписывались в специальные, дошедшие до нас, книги-диптихи под названиями «На вечное поминовение», «На неусыпаемую псалтырь», и они тщательно поминались насельниками скита.

Эти письма ждут еще своего изучения, и это позволит узнать и опубликовать имена благодетелей и строителей Андреевского скита. Немалая переписка скита со своими подворьями в Петербурге, Одессе, Ростове-на-Дону вплоть до 30-х годов XX-го века свидетельствует о связях Афона с Россией, включая трагические послереволюционные эпизоды.

Русский архив Андреевского скита богат и перепиской с людьми, вынужденными покинуть Родину после революции и рассеяться по всему миру. Письма из европейских стран, США, Канады, Индии, Бразилии, Австралии свидетельствуют, что Афон во все времена остается центром притяжения всех православных христиан.

Во время работы по переизданию книги встал вопрос о ее авторстве. Как это принято в монастырских изданиях, в выходных данных текст оставался анонимным, точнее коллективным результатом труда всей скитской братии.

Однако на основании изучения Русского архива Андреевского скита можно утверждать, что основным автором летописи является знаменитый насельник этого скита иеросхимонах Антоний, в миру Александр Ксаверьевич Булатович, офицер и путешественник, один из пионеров африканистики, но также и вдохновитель движения имяславия. Он с излишней горячностью отстаивал новое спорное учение и поэтому был изгнан с Афона в 1913 году. Однако Летопись была им составлена много раньше.

В архиве остались большие главы Летописи, написанные рукой отца Антония. Сохранилась и рукопись его замечательного предисловия, которое мы впервые опубликовали. У отца Антония среди разных его талантов, несомненно, был и научный. Для подготовки к книге он тщательно проработал скитские бумаги разного рода: переписку, бухгалтерию, записки, оставленные старцами.

Вне сомнения, его текст затем редактировался, не исключено, что он дополнялся другими скитянами, поэтому поставить имя отца Антония (Булатовича) как автора вновь публикуемой книги было бы некорректно. Но тем не менее, его многолетняя работа над подготовкой Летописи теперь должна быть документально признана.

Книга, опубликованная в 1911 году, осталась почти неизвестной для российского читателя. Почти сразу после её печати скит стали потрясать разного рода вышеупомянутые драматические события, затем началась мировая война. А после революции, вплоть до совсем недавних времён, история Афона была насильственно вычеркнута из нашей отечественной культуры.

С конца прошлого века, когда Россия вновь обратилась к святогорскому наследию, первоочередное внимание было обращено на другую русскую великую обитель — Свято-Пантелеимонов монастырь.

Следует упомянуть о репринтном издании Летописи, предпринятом в Канаде в 1983 году отцом Владимиром Мальченко. Он неоднократно посещал скит на рубеже 70-80-х годов. Священник из Торонто, кстати ныне здравствующий, был потрясен тогда как величием скита, так и его упадком, и старался привлечь к нему внимание русской диаспоры, русского зарубежья через репринт Летописи. К этому репринту отец Владимир Мальченко приложил некоторые другие тексты и фотографии.

И вот, наконец, сейчас выходит новое, документально проверенное, обогащенное вновь найденными архивными документами, которые мы оформили как приложение к этой замечательной Летописи. И мы надеемся, что ее переиздание вызовет интерес как к истории великой русской обители, как к ее сохранившемуся наследию, в том числе ее архиву, так и ко всей духовности Афона, которая должна быть нами усвоена во всем ее великом объеме, в том числе почти погибшем, но сейчас вновь восстанавливаемом.

У нашего микрофона был Михаил Григорьевич Талалай, российский историк, литератор, исследователь Русского Зарубежья. Вы слушали передачу, посвященную новому изданию Летописи Андреевского скита на Святой горе Афон.

Комментарии

26.11.2025 - 04:49 Добрый день! :

Добрый день!

Подскажите, как можно связаться с Михаилом Григорьевичем.

Занимаюсь родословной и выяснилось, что предок был Афонским схимонахом в Андреевском скиту.

Спросить у Михаила Григорьевича про архивы.

Спасибо за ответ.

Добавить комментарий