14.01.2013 23:55:36

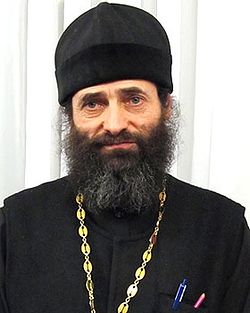

Иеромонах Макарий (Маркиш)

Тому назад лет десять, когда дискуссии в Интернете были еще внове, а времени на участие в них хватало с избытком, было обнаружено замечательное явление – «синдром внезапной потери интереса». Участник дискуссии, или даже группа участников, внезапно выпадает из разговора без всяких комментариев, сообщая лишь иногда, что тема потеряла всякую привлекательность, и причин поддерживать ее больше нет. В первый раз мне пришлось с этим столкнуться когда всплыли материалы о поставке а Россию револьверов, патронов и динамита для нужд революции 1905-07 г.г., организованной и оплаченной северо-американскими финансистами.

Помню, с каким удивлением реагировали мы на потерю интереса к столь ценным сведениям со стороны наших оппонентов… Потом выяснилось, что такое явление в порядке вещей, и я, вместе со всеми, научился извлекать из него полезную информацию, которую «потрявшие интерес» оппоненты предпочитали скрывать. «Всяк делаяй зло ненавидит свет и не приходит к свету, да не обличатся дела его, яко лукава суть».

Вот об этом-то, волей или неволей, напоминает читателям статья Александра Юльевича Даниэля под назаванием «Еще раз о либеральных ценностях и интерпретациях», опубликованная 25 января с.г. Аналитическим центром «Сова». А.Ю. Даниэль – общепризнанный мастер слова, многократный участник и возглавитель всевозможных идеологических и общественно-политических дискуссий, и ему прекрасно известно, сколь сильно воздействует на восприятие читателя и слушателя композиция устного выступления или газетной заметки. Поэтому, посвящая первый абзац своей программной статьи о правах человека некоему предмету, который он желает изъять из поля нашего зрения – «Ну, что тут сказать? Скучно спорить на эту тему» – автор настраивает читателя на самый серьезный, деловой лад.

* * *

Отчего же вдруг стало скушно г-ну Даниэлю? Цитируем: «Я не буду полемизировать с теми, кто обвиняет правозащитников “либерального” толка в том, что, коль скоро они работают на деньги западных благотворительных организаций, то и выполняют, естественно, “западный” заказ. Эти обвинения особенно участились после известного пассажа президента в его майском послании Федеральному Собранию. Не удержались от повторения этих пошлостей и некоторые иерархи Русской православной церкви. Вот и митрополит Кирилл в своем интервью… тоже не удержался и прошелся насчет “правозащитников, которые питаются иностранными грантами”».

Оказывается, скуку на автора нагоняет и Президент, и митрополит, и всякий, кто дерзнет напомнить про связь материального с идеальным в сфере идеологии и политики. А чего-же скучать-то, г-н Даниэль, тем более если за один доллар нынче дают 30 рублей? Вот вы, несмотря на всю вашу скуку, поспешили объявить всю сюжетную линию «пошлостью», не приведя к тому никаких оснований. А нам между тем совсем не до скуки, коль скоро мы выясняем, что происходит в нашей стране, и по какой причине. Вот вы разносите владыку Кириллу, что он-де «не удержался и прошелся». А между тем надо благодарить его Высокопреосвященство за то, что он, вслед за Президентом, не упустил из виду этот факт. Ведь нам, в отличие от вас, отвечать за настоящее и заботиться о будущем.

Вот вы, г-н Даниэль, изнемогая от скуки, сводите предмет к «дешевым одесским афоризмам… “кто вас ужинает, тот вас и танцует”». Вас можно понять, г-н Даниэль. Но желательно понять и тех, кто, черпая познание из более глубоких и менее мутных источников, видит здесь действие важных факторов социально-политического конфликта. Тех, кто не заботясь о розничной цене на афоризмы, припоминает классический принцип “Qui bono?[1]” и его современную проекцию, популярную в среде ваших заокеанских контрагентов: “Follow the money[2]”.

Ниже мы еще вернемся к заскучавшему г-ну Даниэлю: он если и не развеселит нас, то сообщит нечто весьма полезное и поучительное. А пока скажем несколько слов о конфликте, мнимом и подлинном.

Гражданское право, уважение к нему и строгое его соблюдение ни в коей мере не противоречит христианскому мировоззрению и жизненным нормам: если у кого-то есть на этот счет сомнения, их легче всего разрешить, заглянув в Четвертый раздел Основ Социальной концепции Русской Православной Церкви «Христианская этика и светское право». Здесь нет никаких оснований для конфликта или проблемы.

Проблема возникает, когда «права человека» в той или иной интерпретации пытаются возводить в принцип человеческого общежития. Святое Писание не говорит ни слова о «правах человека». Говорит оно достоинстве человека, о его долге и ответственности – и эти понятия, в самом деле, имеют силу принципа. Но подменять исходные принципы новыми дабы угодить чьим-то вкусам или «научным» взглядам – губительно.

ХХ век по меньшей мере дважды показал нам, что происходит, когда истинные принципы подменяются чем-то другим, на первый взгляд правдоподобным. Мы видели красную чуму, вышедшую из социальной идеи, и коричневую чуму – из национальной идеи. Сегодня либеральная идея продолжает атаку на человечество.

Нам заметят вполне обоснованно, что в Святом Писании нет ни слова не только о «правах человека», но, к примеру, и о плетении лаптей, и об устройстве телевизора, – а в то же время и то, и другое успешно служит людям. Верно, но ни то, ни другое никем не возводится в принцип. Никто не пытается создать лапотную или телевизионную цивилизацию вместо разрушенной христианской. Либеральная же цивилизация претендует именно на это.

* * *

Сказанное давно и хорошо известно, и у нас, и за рубежом. Для иллюстрации процитируем нашу заметку, опубликованную в прошлом году в «Радонеже»:

«Так что же права человека? Как говорят дети: “хорошие” они или “плохие”? Ведут ли они к благополучию и справедливости, или же к злоупотреблениям, к топору и динамиту?... Если они действуют в качестве рабочего инструмента общественных и экономических отношений, если – как отмечает Маргарет Тэтчер в своей новой книге – не пытаться развивать их в вакууме, в отрыве от живой традиции данного общества, и подрывать тем самым национальные интересы и суверенитет страны, – тогда мы уважаем эти права, охраняем и заботимся о них… А если “права человека” становятся наднациональной силой, неким идолом или демиургом, который бросает вызов Творцу и заменяет собою трезвый христианский взгляд на человека и общество – тогда простите, таким правам у нас нет места. И не будет».

Однако кривда «прав человека» во втором своем смысле продолжает разрушать нашу цивилизацию и ее составляющие: религию – секуляризмом и «многоконфессиональностью», нацию – «открытостью» и «многокультурностью», закон – пренебрежением к нему, семью и брак – распущенностью, порнографией и половыми извращениями. И г-н Даниэль в своей статье приводит тому дальнейшие подтверждения.

Автор сообщает, что живет «на окраине города, в Марьино, там очень много кавказцев… В их руках вся торговля, весь марьинский “общепит” – и это честная торговля (я имею в виду не взаимоотношения с законом, а отношение к потребителю)…» Исходя из этого, г-н Даниэль указывает нам, что в наших школах не надо учить детей православной культуре: «Подумать бы о такой программе, направленной на изучение, на понимание чужих культур». На первый взгляд – логическая натяжка, “non sequitur[3]”, однако более широкий и непредвзятый охват предмета разсеивает все сомнения: «Наибольшее негодование у “правозащитников” вызывают попытки ввести в школах предмет “Основы православной культуры”» (Куранты. №4, 09.02.2005, с. 12).

Об взглядах «борцов за права человека» на религию, нацию и семью сказано больше чем достаточно. Здесь добавим лишь пару слов об уважении к закону, которое, казалось бы, неотделимо от «защиты прав»… Однако же «взаимоотношения с законом» беззаконного кавказского кагала в столице России не вызывает у г-на Даниэля ни малейшего интереса. Полезно в этой связи упомянуть другое дело, которое недаром безпокоит “правозащитников” разных мастей: обвинение против устроителей богохульной выставки в Сахаровском Центре. «Знаете, за что, по какой статье прокуратура предлагает отправить обвиняемых в лагерь?» – саркастически вопрошает г-н Даниэль (Полит.ру. 21.01.2005) – «По ст.282 Уголовного кодекса “Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды”!... Оспаривать юридическую обоснованность этого обвинения как-то неловко: что, мы друг друга совсем уж дурачками считаем?»

Не берусь говорить про дурачков, г-н Даниэль: вам виднее. Скажу только, что ваши заказчики с изрядной энергией употребляют аналогичные статьи закона в странах Европы и Канаде. И знаете, в самом деле как-то даже неловко представить себе, что произошло бы в упомянутых правозащищенных государствах не с каким-нибудь там зас…цем, дрожащей рукой нацарапавшем свастику на заборе у синагоги, а с респектабельным администратором городского музея, где будет выставлено, скажем, подарочное издание «Шулхан Арух» в непорожнем ночном горшке или пепел узников Освенцима, разведенный поросячьей мочой. Подумайте-ка.

* * *

А теперь самое интересное. Г-н Даниэль сообщает читателю, что «есть один пункт, по которому я с моим оппонентом [Е.К. Никифоровым] – совершенно согласен (ну, почти). Это его отношение к… политкорректности». Получается, что он, вопреки своей теоретической приверженности «правозащитному» делу, на практике отказывается от его самых губительных мер, и наша статья «Там, где добро под запретом» (Радонеж. 2004, № 9) к нему никак не относится. Иными словами, пусть даже взгляды на добро и зло у г-на Даниэля свои, особенные, но политкорректность для него столь же отвратительна, как и для всех нас, и его статья представляет нам, так сказать, «права человека с человеческим лицом»… Или это очередная маска?

Увы, увы. Каковы бы ни были намерения г-на Даниэля (Господь им судья), политкорректный кнут проглядывает сквозь текст статьи словно худая крыша сквозь побелку на потолке. С самых первых слов он отворачивается от важнейшей темы – кто и почему заинтересован в распространении либерализма в сегодняшней России – предупреждая нас, что ему «скушно» говорить об этом. Ну, ладно, с этим можно бы смириться: скушно человеку, что ж тут поделаешь?... Но либеральная логика диктует автору свои законы, и он, как и полагается рабу, покорно следует ей. И в самом деле, стал бы он облаивать Президента и митрополита лишь за то, что они посмели произнести нечто «скушное»? Но этого мало, и свою пеню маститый борец за права человека завершает вполне надзирательским окриком: «Хватит об этом!»

В отличие от шведского пастора, который произнес проповедь о содомитстве, меня еще в тюрьму не сажали. Но окрик этот мне хорошо знаком: я не раз слышал его от своих политкорректных собеседников, заокеанских и европейских. У них так принято завершать разговор.

Г-н Даниэль, поздравляем вас. Вы превосходно донесли до русского читателя, что такое политкорректность в действии. И пускай даже вы сами противоречите вашему собственному утверждению, что вы-де не сторонник политкорректности: ведь она не ищет правды и не радуется истине. Но статья ваша, в самом деле, очень хороша и своевременна: в отличие от вас, мы скучать не станем, а засучив рукава, продолжим свое дело. С того самого места, где вы на нас прикрикнули «Хватит об этом!»

[1] Кто извлекает пользу? (лат.)

[2] Следи за деньгами (англ.)

[3] Не следует (лат.)

Добавить комментарий