07.04.2025 12:22:48

Михаил Григорьевич Талалай

В Италии, после разных скитаний, обосновался после бегства из Советской России князь Сергей Александрович Щербатов, из рода Рюриковичей, художник, но также искусствовед и литератор.

До революции свои таланты, как и фамильные богатства, он посвятил развитию русского искусства. Всем отечественным художникам была известна его щедрость, а в Москве, на Новинском бульваре Садового кольца, он возвел гигантский особняк, где хотел устроить коммуну творческих работников.

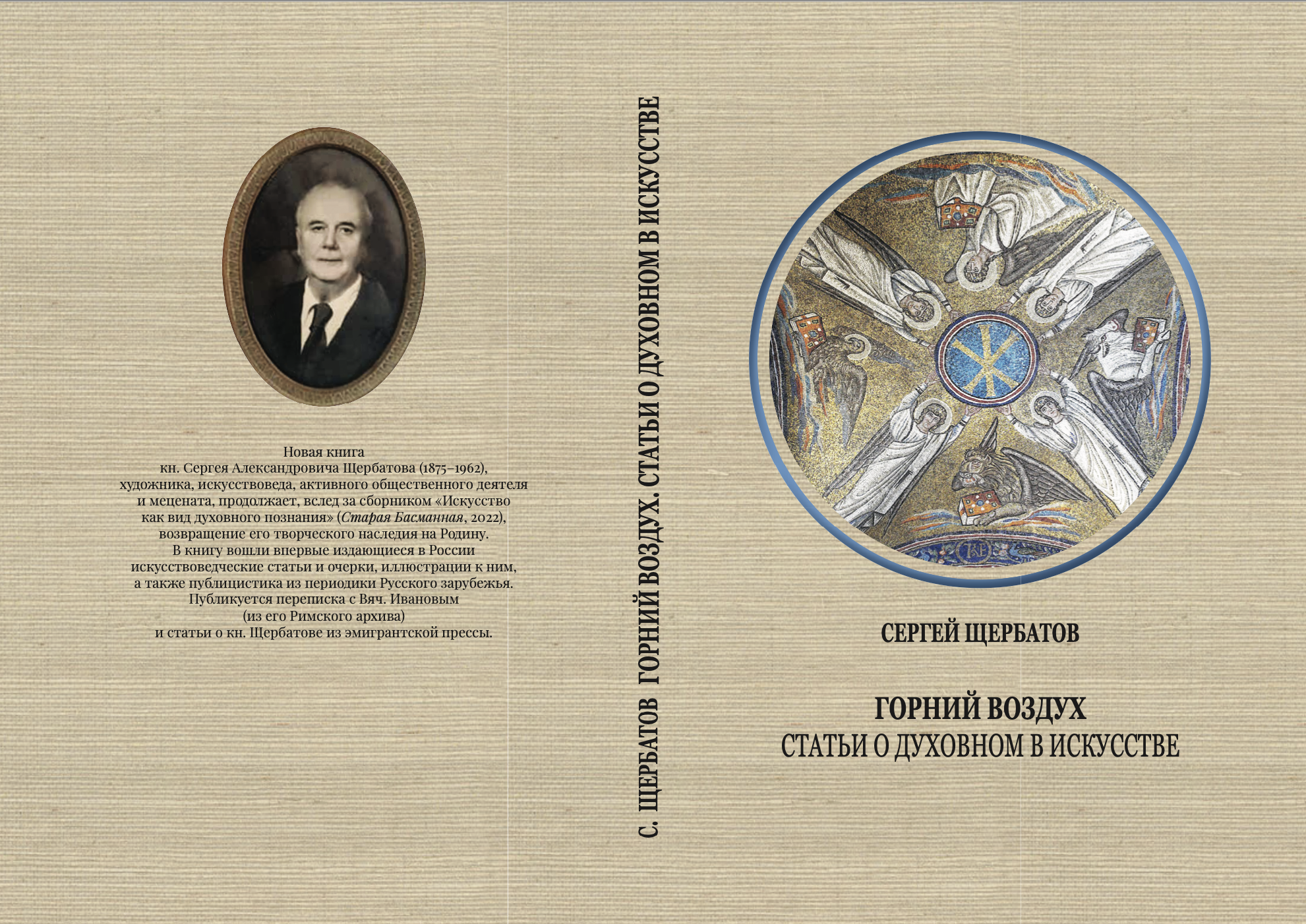

В эмиграции он стал одним из учредителей общества «Икона», которое открыло Европе красоту русского церковного искусства. Сергей Александрович скончался в Риме в 1962 году. Он много писал как православный публицист и искусствовед. Найдена его редкая уникальная статья, опубликованная в Париже в 1927 году, когда на оставленной им Родине окончательно утвердилась власть Сталина. Но несмотря на это, князь внимательно следил за успехами советских реставраторов и посвятил этому свой специальный текст. Мы включили его в наш новый сборник князя-художника «Горний воздух. Статьи о духовном в искусстве» – составление, научная редакция Андрея Власенко и Михаила Талалая (Москва: Издательство «Старая Басманная», 2024).

Обновление древних икон

Парадокс – величайший! В стране, где уничтожено, разгромлено, расхищено так много художественных ценностей, так много родного для нас прошлого, наряду с этим тщательно, разумно и планомерно восстанавливаются ценнейшие произведения древнего искусства. … Я остановлюсь лишь на самых захватывающих моментах, вне зависимости от специального интереса к истории нашей иконописи – на «раскрытии» «древнего – нового» лика иконы великой русской святыни, Владимирской Божьей Матери, и на «раскрытии» бессмертных произведений Андрея Рублева – гордости России.

Одиннадцатый и двенадцатый века. Брезжит предрассветная заря русской церковной живописи, уже славившейся в то время могучими фресками св. Софии, в Новгороде (где числилось не менее двадцати церквей, расписанных фресками), в Ладоге и, наконец, знаменитыми фресками в соборе св. Димитрия во Владимире, ныне расчищенными, где на фоне сонмища величественных ангелов со строго кроткими ликами вершат суд сурово-величаво-вдохновенные апостолы, сидя па престолах. Образы еще скованны чисто византийским стилем, еще не явлен умиляющий наше сердце национальный характер русской церковной живописи, но уже ясно одно: Россия не только гениально претворила, но усовершенствовала стиль древней Византии.

Что представляла собой икона в эту эпоху? Мы мало знаем иконы того времени, по большей части, писанные греческими мастерами. Реставрационная комиссия Игоря Грабаря, в целях художественного раскрытия той древней эпохи, предприняла расчистку величайших русских святынь: икон Боголюбской, Смоленской и Владимирской Божьей Матери.

Вековые наносные слои, помутневшие от прикосновения губ и от слез, были сняты во имя искусства – момент патетический в истории нашей религиозной живописи! К сожалению, в большинстве случаев при расчистке были найдены только фрагменты древнейшего письма... Но с иконой Владимирской Божьей Матери, случилось событие величайшее. Дивные, прекрасно сохранившиеся лики Богородицы и Младенца, предстали во всей своей красоте (несмотря на несколько реалистический характер живописи), в ризах более позднего письма предстали такими, какими они были писаны в XII веке, лучшие фрески которого они и напоминают. Оказалось, что в Москве сохранился подлинник византийский этой иконы (привезен в Киев из Константинополя в XII веке), с трудом отобранный, под угрозой народного восстания, Великим князем Московским у города Владимира: настолько Москва ревновала эту икону и настолько велико было почитание ее. В утешение обиженных горожан Владимира, Великий князь Московский послал во Владимир превосходную ее копию работы Андрея Рублева.

Комиссией Грабаря были расчищены и другие первоклассные иконы того же времени: Великомученика Димитрия и св. Николая в Новодевичьем монастыре в Москве.

Тринадцатый и четырнадцатый века... Андрей Рублев. Погибла Киевская Русь. Не менее потрясений выпало на долю Суздаля. Все национальные жизненные соки сосредоточились в Новгороде, получившем наследие киевской культуры, воспринявшем и традиции Византии. Громко гремело тогда имя вдохновеннейшего, изумлявшего современников мастера Феофана Греческого, написавшего фрески в Архангельском и Благовещенском соборах в Москве. Комиссия расчистила изумительный чин иконостаса Благовещенского Московского собора писем Феофана (замечательный Деисус) и близко стоящих к нему мастеров, можно сказать один из лучших памятников мирового искусства. Одновременно расчищен и образ Феофана Греческого Успения Богородицы, на обратной стороне великой национальной святыни, Донской Богоматери, провожавшей в 1379 году Димитрия Донского в бой на Куликовском поле.

Начался расцвет пышной и красочной церковной живописи параллельно в Новгороде и Москве, золотая эра иконописи русской. Имя Андрея Рублева «Преподобного», нашего русского Беато Анджелико, не сходило с уст современников.

С каким волнением и нетерпением должна была подступать реставрационная комиссия к работам на тех стенах и досках, где, по имеющимся данным и предположениям, должны были сохраниться произведения кисти этого великого мастера. Сколько легенд ткала история вокруг имени гениального монаха, «возносившего ум и мысль к невещественному и божественному свету», по выражению древней хроники, этого монаха Спасо-Андроньевского монастыря в Москве, неизвестного рода и происхождения (вероятно, родившегося в 1360 г. и умершего в 1430 г.), если не ученика, то находившаяся под непосредственным влиянием Феофана и всю жизнь неразлучно работавшего со своим близким другом Симеоном Черным.

Путеводной звездой при работах над Рублевым (которому доныне неосновательно приписывались многочисленный иконы в частных собраниях), послужила комиссии икона – драгоценнейшая жемчужина всей русской иконописи – Святой Троицы. Эта местная икона монастыря Святой Троицы и св. Сергия по указаниям, почерпнутым из жития Никона Радонежского, писана была Рублевым. Все, восторгавшиеся Святой Троицей ранее, не имели понятия, что за чудо красоты скрывали позднейшие записи XIX века (предварительно, но не окончательно, снятые в 1904 г.).

В 1920 г. подлинное произведение Рублева открылось всем своем неземном величии. Более духовной красоты, более совершенного стиля, музыкального ритма, большей певучести линий, более мистичной глубины, и наряду с этим более изысканной гармонии красок иконопись не знает. Ни итальянская, ни германская религиозная живопись никогда не достигали такой просветленной религиозной бесплотности, ангельских образов – без малейшей примеси слащавости или манерности, и такой величавой простоты общей композиции.

Важнейшим событием была расчистка икон Благовещенского собора в Москве, среди которых, основываясь на хрониках времени, комиссия не сомневалась найти рублевские. Такими на самом деле и оказались иконы Преображения, Рождества Христова, Богоявления, Благовещения, Входа в Иерусалим, Сретения, несмотря на плохую сохранность живописи «захватывающие зрителя своим красочным очарованием и композиционным построением, основанным на неподражаемом чувстве ритма, – таких совершенных произведений немного в мировом искусстве» (текст Грабаря). Более поздние, на склоне дней писанные Рублевым иконы (всего 14) найдены в Троицком соборе. Три иконы Рублева, «неиспользованные для топки печей», были найдены заброшенными в Махрищском монастыре. Гениальные фрески Рублева нашлись в Звенигороде (в Успенском-на-Городке соборе).

Нельзя без чувства умиления читать в отчетах работ комиссии, как после долгих поисков в кладовках, чуланах и сараях, под грудой дров, в Звенигороде удалось найти три доски с остатками живописи Рублева, «которым суждено было стать тремя знаменитейшими памятниками (Спас, архангел Михаил, апостол Павел), рядом с которым тускнеют и мельчают даже наиболее сильные и известнейшие из памятников древней живописи».

Творчество Андрея Рублева, помимо индивидуального характера мастера, высочайшего стилиста и колориста, свидетельствует о величии национального характера нашей иконописи, ярко определившегося, начиная с эпохи Феофана, и ознаменовавшего целую эпоху, именуемую «Рублевской». В течение двух столетий (XIV и XV вв.) с некоторыми отличительными особенностями, присущими иконописи новгородской, суздальской, псковской, московской, церковная живопись не сходила с намеченного своими великими родоначальниками пути, завершенного бессмертными произведениями Дионисия в Ферапонтовом монастыре. Драгоценнейшая по мастерству, радостно сияющая гаммой, не имеющей себе подобной, лучезарных, глубоких и всегда безупречно сведенных в общую гармонию красок, обаятельная своей духовной проникновенностью, благороднейшая по композиции и ритму русская иконопись являлась не только предметом народного культа, преклонения и гордостью России, но вызывала поклонение и восторг далеко за пределами родины, – чужие страны выписывали к себе русских мастеров, этих смиренных, безымянных, утонченнейших изографов, рассеявших в дальних и чуждых монастырях и церквах русские сокровища...

Поистине, есть глубокий мистический смысл в том, что в страшную эпоху, ныне переживаемую Россией, на стенах соборов и на досках икон, освобожденные от вековых наслоений, выявляются глубочайшие образы древнего русского письма, – укоризненные образы Христа, апостолов, древних старцев, святых и ангелов небесных, с печально блаженной, серафической улыбкой взирающих на человеческую скорбь и страдания.

Париж, 1927 год

Добавить комментарий